ARTICLE

2025/04/24

【訪問レポート】リアス・アーク美術館

2025年3月上旬。

仙台から北東方向へと車を走らせ、気仙沼市へと向かいました。せんだいメディアテークを出て、2時間弱の道のりですが、三陸自動車道が2021年に全線開通し、利便性が高まりました。

登米東和インターを過ぎたあたりから景色は変わり始め、高速道路も山道のアップダウン、そしてトンネルの多い区間へと差し掛かります。

ナビ上で確認すると三陸自動車道は海沿いを北上しているように見えますが、その多くの区間はトンネルや切通しで貫かれています。トンネルを抜け、岬や小さな入江が見えたかと思うとまたトンネル・・・、と海沿いではありますが、線形が良く作られた高規格道路上からだと広大な太平洋をひたすら横目に進める場所が意外と少なく、中学校の地理でも学ぶ「リアス」(スペイン語で入江を指すriaの複数形)の景色はここから呼ばれるようになったことが分かります。

山々を抜け、市街地の風景が広がるようになると気仙沼中央インターを下りて、国道45号を北西方面へと向かいます。

本日の目的地に到着しました。

そんな「リアス」地域に根差したミュージアム「リアス・アーク美術館」です。

リアス・アーク美術館は1994年10月25日に開館し、2024年に開館30周年を迎えました。設計は早稲田大学理工学部建築学科の石山修武研究室(当時)が担当し、1995年には「日本建築学会賞」を受賞しました。

余談ながら、SMMA事務局を担うせんだいメディアテークは2003年に同賞を受賞しています。

リアス・アーク美術館とSMMAとの関わりとしては、特に震災後の被災エリアのミュージアムとしてレポートに協力いただいたり、さらにメディアテークとの関わりとしては、2025年3月末に退任したせんだいメディアテーク鷲田清一前館長も訪問したこともありました。

ご存知の方も多いと思いますが、リアス・アーク美術館のアークは「方舟(箱舟) = Ark」を指しており、旧約聖書に登場する「ノアの方舟」と共通するイメージとのこと。時代を荒波とたとえ、その変化の中でリアス地域の資源を大切に育み、後世に伝えていくコンセプトのもとで展開されてきました。(写真は展望室とそこから見える景色)

折しも、私が訪問した際は館内に入ってすぐの「圏域ギャラリー」で気仙沼市・南三陸町内に住む小学生が対象の絵画公募展「リアス・ジュニア絵画コンクール」展が開催されており、地域の祭りや景色が小学生によって鮮明に描かれていました。応募作品はなんと260点!

私にとって小学生の記憶は、忘却の彼方になりつつありますが…

幼い頃の見たものや、経験したことの記憶はその一瞬のインパクトが大きいんですよね。成長したり、経験を重ねることによって印象は薄れてしまうものですが、それらの記憶を作品に残すことの大切さを今になってより感じるようになりました。さらに描かれた作品から、地域性を読み解くこともできたり、一点一点見入ってしまいました。

リアス・アーク美術館は、建物2Fに入口があることが特徴です。受付カウンターから進むと、先ほどの圏域ギャラリーがあり、そして「アークギャラリー」と呼ばれるスペースが広がっています。ここでは入って右側では美術作品常設展示、そして左側では歴史・民俗常設展示「方舟日記」が行われています。

私からは「方舟日記」を見る際のヒントを一つ。

「三陸沿岸部は豊かな漁場、そして山々に囲まれた自然豊かな場所である」ことは皆さんも教科書で学んだりして、理解されていることかと思います。

この展示室には、その理由を一つずつ紐解く術が散りばめられており、非常に見応えがあります。リアス・アーク美術館の特徴として、説明文(キャプション)に留まらず、「イラストパネル」による展示解説が資料の一つ一つを補っています(それも担当学芸員の方の手によって描かれたもの!)。

全国津々浦々のミュージアムでは、展示しているモノを補うために、文字情報(キャプション)や、映像などをあわせて示します。ストーリー性を持たせたイラストは展示されている道具が使われている光景だったり、道具を使っていた人の気持ちが見えるような気がして、非常に楽しい時間です。

ぜひ皆さんも「方舟日記」に足を運んで、モノから見える三陸の豊かさを感じ取ってみてください。

続いて、1Fへと続く階段を下り、「東日本大震災の記録と津波の災害史」常設展示を見に行きます。

リアス・アーク美術館では開館以来、地域文化も調査研究対象とされてきましたが、東日本大震災発生前から三陸地域では津波をはじめとする自然災害もリアス地域を形成する上での重要な位置付けとしてきた経緯があります。この場所では東日本大震災という千年に一度というレベルの災害が襲った地域のミュージアムとして、被災現場の写真と被災物、さらには三陸地域で繰り返し襲ってきた津波被害に関連した歴史資料の展示が行われています。

東日本大震災で被災したエリアは広大で、今回訪問したリアス・アーク美術館のある気仙沼市以外でも東日本大震災に関連した写真、記録、展示物、語りなど、震災の記憶を伝承するモノやヒト、そして場所はたくさんあります。SMMA参加館では、仙台市地下鉄東西線荒井駅に隣接したせんだい3.11メモリアル交流館やせんだいメディアテーク内での取り組み「3がつ11にちをわすれないためにセンター」(通称:わすれン!)があります。

どの施設でも先に挙げた震災の記憶、記録を「伝える」ことを各々の学芸員やスタッフは時代の流れのなかで、様々な工夫と想いを巡らせて、取り組んでいますが、展示にはどうしてもスペースによる「制限」が生じてしまいます。

リアス・アーク美術館の展示ではそんな「制限」がある1F展示室というエリアの中ですが、溢れんばかりの想いが私たちに伝わってきます。

津波の力によって破壊された看板や、泥まみれになってしまった炊飯器の展示は、モノを見ただけでその悲惨さがわかります。

被災前は誰かの日常にとって大切な位置を占めていたことがハガキサイズのキャプション(声)を通じて、展示を見ている私たちの心に語りかけられているような印象を受けます。

文字による情報量も他の博物館に比べると群を抜くレベルで多く、一点一点の見応えがある展示となっています。

東日本大震災によって被災したエリアの展示として、リアス・アーク美術館が国内外から高い評価を得ている理由がここにしっかりと根付いていると私は感じました。

最後に、リアス・アーク美術館館長の山内宏泰さんにお話を伺いました。開館時から学芸員として勤務され、震災前後の気仙沼地域をご自身の経験と眼差しで表現されてきた山内さんはまさに「方舟」の船長という印象です。

こちらのミュージアムは、「気仙沼・本吉地域広域行政事務組合」が運営しています。この組合には「美術館」と消防署を管轄する「消防本部」が並列していることが大きな特徴となっており、全国的にも大変珍しいケースだそうです。

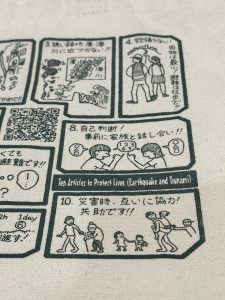

その気仙沼・本吉地域広域行政事務組合が昨年設立50年を迎えたことを記念して作られた、トートバッグのご紹介いただきました。表面は「災害サバイバル!非常持ち出し品10種」裏面は「命を守る10ヶ条(地震・津波編)」と題されたトートバッグには災害時の非常持ち出し品や必要な行動などが、わかりやすいイラストで示されています。ミュージアムと消防が共に所属する組合だからこそ考えられた取り組みで、リアス・アーク美術館内のショップで購入することができます。

山内さんには開館当初、そして震災を経て、今日までつながるリアス・アーク美術館の取り組みと現状を時間をかけてお話しいただきました。その中で「想定外のことが起きるから、災害」という山内さんの言葉が印象に残りました。

自然に囲まれたこの日本で、地震をはじめとした数多くの災害は不可避に近いものがあると考えます。逆に考えれば、様々な災害を経験してきた蓄積があるはずです。それらの経験を次の世代に引き継ぐこと、語り継ぐことをはじめ、未来を考え続けなければならない使命感をリアス・アーク美術館の取り組みから強く感じました。

リアス・アーク美術館をあとにして、道の駅大谷海岸に立ち寄りました。この付近にはかつてJR気仙沼線の日本一海水浴場が近い駅と呼ばれた鉄道駅がありました。現在では道の駅がBRT(鉄道にかわるバス輸送システム)、そして気仙沼と仙台を結ぶ高速バスの発着駅となっています。

風景は大きく形を変えましたが、いまを生きている私たちが次の時代や世代に伝えていくべきことは何か、私の中でも改めて問いが生まれたミュージアム訪問となりました。

この記事をご覧になっているみなさんもリアス・アーク美術館をはじめ気仙沼地域に足を運んでいただき、過去とこれからの繋がりを、ぜひ感じていただきたいと思います。

リアス・アーク美術館の皆さま、ありがとうございました。

(SMMA事務局・小山悠)